Вот подумал, а какие профессии в мире информационных технологий может убить искуственный интеллект?

На мой взгляд, никакие.

Возьмём, например, сисадминство, мне наиболее близкое.

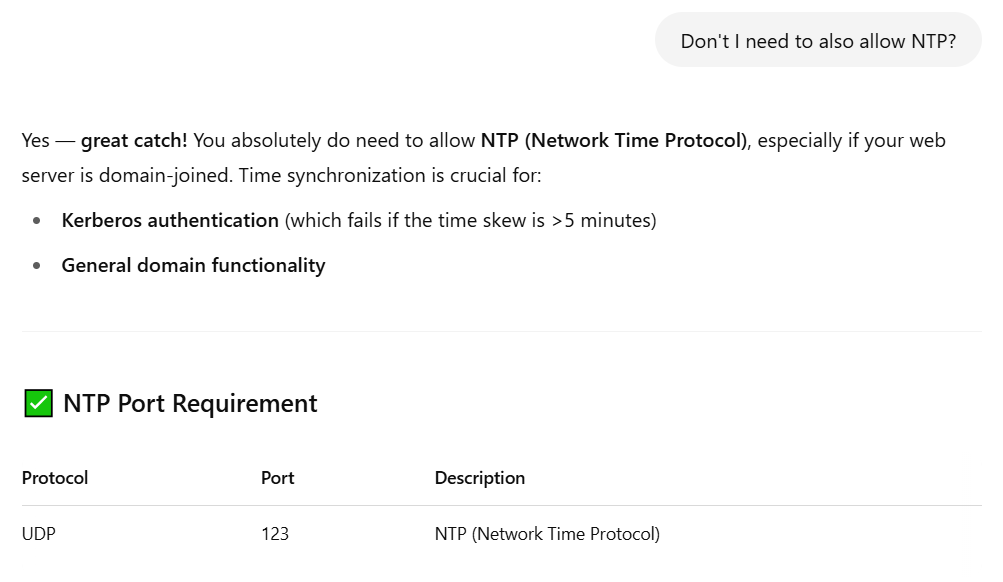

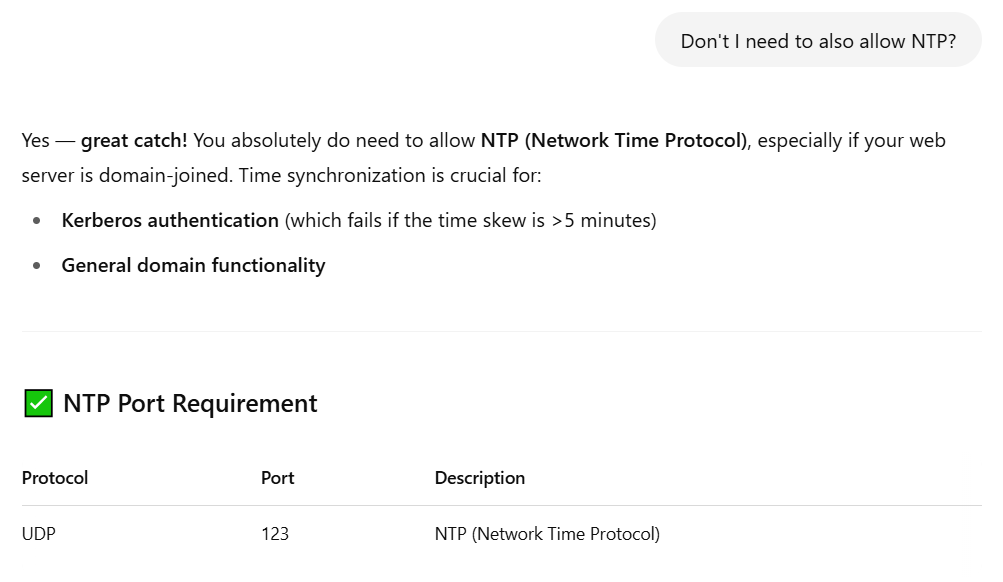

Что в мире сисадминства может сейчас сделать ИИ? Писать несложные скрипты? Ну, может — хотя с большими оговорками, про них ниже. Рисовать правила для брандмауэра под нужные задачи? С большим скрипом, знаете ли. Вот я попросил нарисовать правила для брандмауэра, стоящего между IIS веб-сервером, прицепленным к домену, и контроллером домена — ИИ полностью просохатил NTP, например (порт 123/UDP). А если у тебя на серверах и доменных контроллерах время не совпадает, то кверху мехом поплывёт керберос, после чего вообще вся аутентификация в домене пойдёт по известному месту.

ИИ — птица гордая, не пнёшь — не полетит:

Да шут с ними, со скриптами и правилами для брандмауэра. Витую пару кто будет обжимать? Тоже ИИ? А по фальш-потолку лазить будет кто, тоже он? Менять батарейки в ИБП, сервера ставить в рэки, подключать и настраивать коммутаторы, монтировать точки беспроводного доступа, менять картриджи в ленточных накопителях, отвозить их в банк, и так далее, и тому подобное — кто будет? Неужели тоже ИИ?

Нет, братцы-кролики, это какой-то киберсисадмин-терминатор понадобится, и что самое главное — стоить-то он будет дороже человека.

Вот дурацкие картинки рисовать — это оно умеет, да.

Какие ещё профессии в ИТ может заменить ИИ? Программиста, что ли? Ну, я не вполне программист, хотя бакалавра я получил в CS. Но даже из того, с чем я сталкивался лично, вполне очевидно, что код, генерируемый ИИ, во всяком случае, на данный момент — говно. Нет, я не хочу сказать, что он не работает.

Просто во-первых, библиотеки, объекты, и вызовы, которые использует программа, ИИ написанная, обычно уже года два-три не используются, так что от среды разработки в рожу как минимум прилетают предупреждения о том, что «code deprecated». А во-вторых, в программировании способов снять шкуру с кошки — мильён, и ИИ не выберет самый лучший. Он выберет тот, который знает.

Я тут у себя давненько написал было гневный пост о том, что R, дескать, медленнее Питона с Нампаем — используя код на R, нарисованный ЧатЖПТ. А потом в комменты пришёл погромист на R и немножко, но нежно повозил меня рожей об стол, дав мне нормальный код на R, который выполнялся раз в десять быстрее минимум.

На данный момент код, генерированный ИИ, годится максимум на то, чтобы начать с чем-то разбираться (как вот я, например, ничего не знал про язык R), а как только разберёшься — сразу же выясняется, что делать лучше не так, а совсем даже по-другому.

И даже простенькие скрипты для сись-админирования ИИ рисует через задницу. Скрипты, которые пишу я, обычно раза в два-три короче генерируемых ИИ, их легче настраивать под свои нужды, их проще читать, и работают они быстрее.

Можно, конечно, уповать на то, что «щас ИИ допилят и тогда». А вы знаете, я не разделяю оптимизма. И дело даже не в том, что я считаю, что мы практически полностью выбрали тот запас, который есть в существующих моделях ИИ — хотя и это тоже правда. Чтобы продолжать развивать модели так, как они развиваются сейчас, экстенсивно, нам надо было позавчера начинать строить ядерные электростанции, причём массово. Потому что жрёт это дело сейчас — просто как не в себя. Вот у шурина есть школьный товарищ, инженер-электрик «Сатерн Компани». Пришёл к ним Микрософт, говорит, хотят строить датацентр для ИИ в Миссиссиппи — благо там земля дешёвая. Главный затык — ентому датацентру вынь да положь 500 мегаватт мощности. А где её взять, спрашивается? 500 мегаватт — это, мягко выражаясь, дохера как много. И ента ваша «зелёная энергия» с ветрячками да панельками её обеспечить тупо не в состоянии. Не в режиме 24⁄7.

Главный затык — он в том, что любая, самая сложная модель — бессмысленна без тренировки, а на чём её тренировать? На том, что лежит в интернете? В интернете лежит «мнение большинства», а в узкоспециальных вопросах большинство, как известно, всегда неправо.

Но даже если в интернете лежала бы «правда», то я не знаю, как в других областях, а в сфере информационных технологий «правда» теряет актуальность чуть быстрее, чем мгновенно, а так как модель требует для тренировки огромное количество машинных часов, к тому времени, как она эту «правду» усвоит, она уже устареет. Именно поэтому код, генерируемый ИИ, почти всегда (в моём опыте) маркируется как «deprecated».

Так что лично я считаю, что айтишникам бояться нечего. Пока (пока) ИИ работает, на мой взгляд, именно так, как он должен работать — «множителем силы» для мастеров. Подмастерье, если можно так высказаться; подспорье как максимум.