Во времена СССР мои родители не скажу, чтобы очень хорошо зарабатывали. Но у отца была профессия, благодаря которой он имел возможность ездить в заграничные командировки. А в 1990 году, уже на излёте Страны Советов, им впервые разрешили поехать в командировку в т.н. «капстрану» — Японию. Сказать, что батя после той поездки охренел — это ничего не сказать. Кто помнит 1990 год, тот знает, что это время было одним из самых тяжёлых в истории России. В магазинах — хоть шаром покати, лежал только салат из морской капусты.

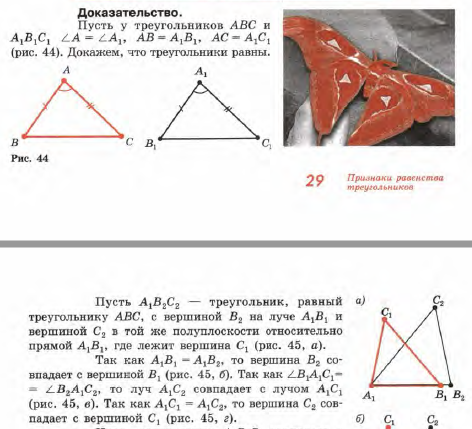

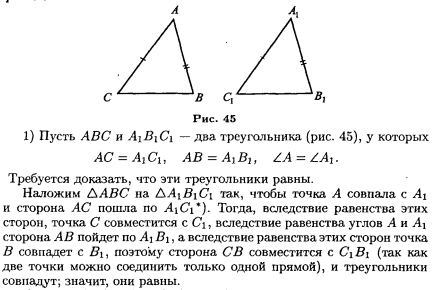

И тут отец, из этой обшарпанной советской действительности, попадает в Токио и заходит в торговый район Гиндза, ходит по рынкам Акихабары, и всецело обалдевает от увиденного. Мой отец был членом партии, но я думаю, что после этой поездки он точно решил, что коммунизм уже давно построен, только построили его не в СССР и не большевики.

Из этой поездки он привёз много всякого, в том числе компактный радиоприёмник «Сони». Приёмник ловил средние, короткие, и ультракороткие волны, причём УКВ диапазон у него был расширенный, совмещённый японский и европейский. Так что он брал примерно от 73 мегагерц до 109. В Советском Союзе УКВ заканчивался 75 мегагерцами, так что он брал буквально только одну-две радиостанции в самом низу (или же это были ТВ-каналы, точно не скажу). Читал, что волевое решение сделать свой, не как у других, диапазон УКВ, было принято для того, чтобы граждане, живущие у границы, не могли слушать западные радиостанции. Может, и правда. Все всё равно слушали короткие волны — в крупных городах «голоса» глушили, но под Москвой и «Радио Свобода» и «Голос Америки» принимались вполне уверенно даже на наш древнюю ламповую радиолу «Вайва».

Так что верх УКВ-диапазона радиоприёмника был пустым. Правда, это молчание продлилось недолго — уже в 1991 году в СССР начали появляться первые радиостанции, вещающие в этом диапазоне. Мне запомнились радио «РОКС» и «Европа плюс Москва» (потом переименованная в просто «Европу Плюс»). «РОКС» вообще был бомбой. Там играли Рэдиохед, Стинга, Куин, R.E.M. — словом, настоящий рок, всё то, что я до сих пор так трогательно люблю. Что интересно — на этих радиостанциях сначала не играли российскую музыку, только зарубежных исполнителей. Такое было время — все так устали от Советов, что спрос был только на западное. Потом появились «М‑радио», где уже играли и российскую музыку, но я его принципиально не слушал — было неинтересно. Я ведь практически целиком вырос на западной музыке, российская никогда не была интересна. Это даже и сейчас так — ради интереса могу что-нибудь заслушать, но только урывками. Целенаправленно слушать российскую музыку — извините, нет, не моё. «Тату» на английском языке разве что 🙂 Да где теперь эти «Тату» — выросли, да и современный путинский прижим их бы посадил в пять минут за «пропаганду гомосексуализма» o_O

К чему я это всё? Я увидел радиоприёмник, точь в точь какой у меня был, на аукционе eBay. И тут же его купил. Он мне по сути нафиг, конечно, не нужен, купил чисто из ностальгических соображений.

Вот он:

Тогда никакого «Сделано в Китае» не было, «Сони» делала свою продукцию трудом японских рабочих за полновесные йены.

Радиоприёмник до сих пор прекрасно работает. И что меня в нём радует, так это то, что настроечный контур у него полностью аналоговый. Можно очень быстро пробежаться по всему диапазону и настроиться. Это особенно актуально для коротких волн. Хотя короткие волны, конечно, в нашем современном мире, разнообразием не балуют. Охмурять зарубежную публику значительно перспективнее через эти ваши интернеты.