Совсем недавно я узнал, что многочисленные исследования говорят о том, что в 80–90% случаев аутизм передаётся по наследству. Да, безусловно, есть масса факторов окружающей среды, например, возраст матери. Между возрастом матери и наличием аутизма есть положительная корреляция — т.е. чем старше мать ребёнка, тем выше вероятность того, что у ребёнка будет диагностирован аутизм. Но всё же генетические факторы, наследственность — встречаются чаще.

Мой младший — аутист. Не в тяжёлой степени, но множество симптомов в наличии. Аутизм — это не чёрно-белое заболевание, а спектр. Бывает прямо тяжёлый аутизм — это довольно суровое расстройство, такие многие граждане даже невербальны. Бывает так, лёгкий налёт аутизма, ранее его называли «аспбергером», но теперь «аспбергер» — это уже не диагноз, так как оно тоже считается таким же расстройством аутистического спектра. Многие люди с легкой формой аутизма живут нормальной жизнью, хорошо принимают социальное кондиционирование — «реагировать на раздражитель Х принято вот так» («дитям — мороженое, его бабе — цветы!»), могут даже не подозревать о том, что они аутисты, и находят себе хорошую карьеру в ИТ 🙂 ИТ, кроме дураков, реально рай для аутистов: внимание к деталям, гипер-сфокусированность, нахождение паттернов, и прочее, что легко даётся аутистам, именно в ИТ и ценятся.

Поэтому, узнав о том, что он часто наследуется, я призадумался — в кого, не в меня ли. Выяснилось, что тестов на расстройства аутистического спектра довольно много. Наиболее точный — ADI‑R, но правильно его провести и интерпретировать результаты может только специалист, а это денег стоит (дешевле, чем за пятьсот монет, я не нашёл).

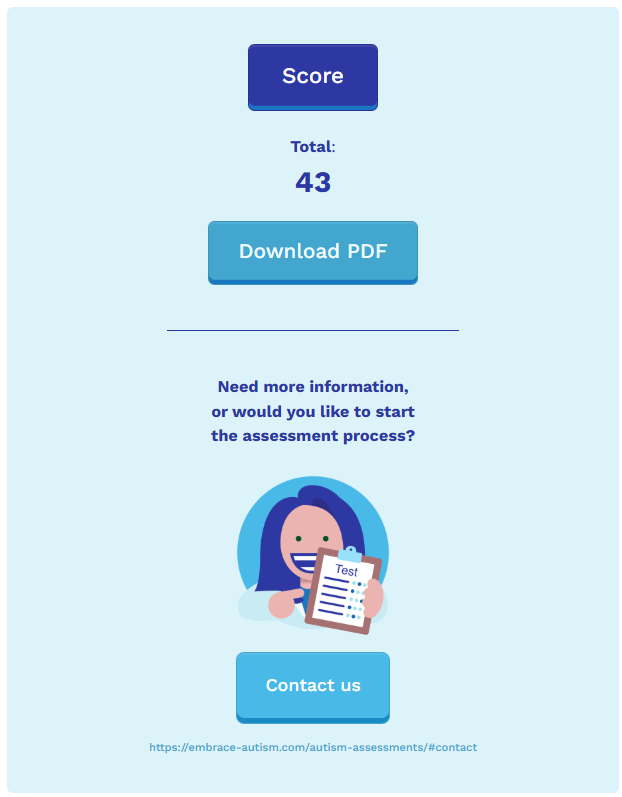

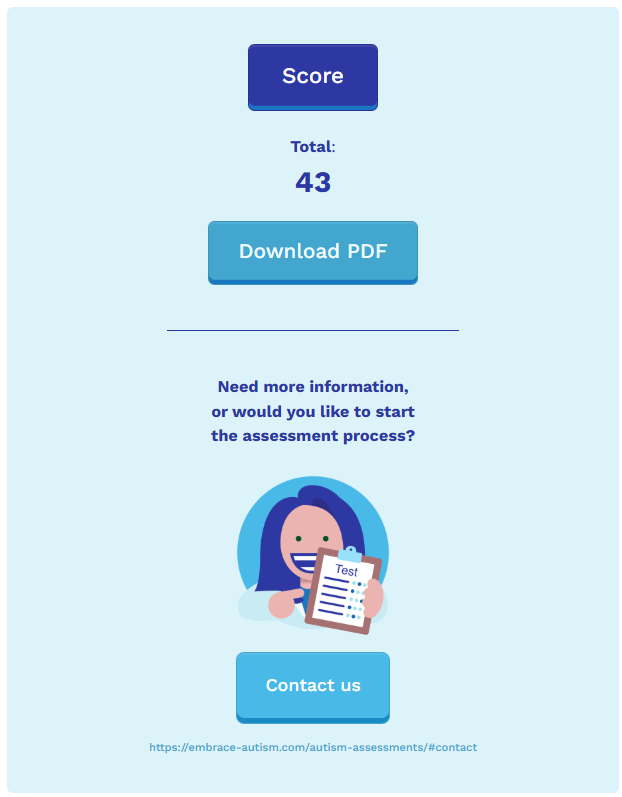

Но есть много тестов, позволяющих хотя бы определиться на тему «стоит ли тут копать глубже». Мне очень приглянулся тест AQ. Он состоит из 50 вопросов, проходится быстро, получаешь результаты мгновенно, и можно прикинуть вероятность того, что у тебя расстройство аутистического спектра. Чем больше баллов, тем выше вероятность того, что ты аутист. Балл выше 26 уже необычен, а всё, что больше 32 — это уже повод серьёзно призадуматься.

Пройти на английском:

https://embrace-autism.com/autism-spectrum-quotient/

Есть перевод на русский:

https://www.aspergers.ru/aq

А что у меня? А у меня лапки:

Привет нейродивергентам от нейродивергента.

PS: Не то, чтобы в моей жизни что-то это сильно поменяет; но многие особенности собственного поведения стали понятными. Во всяком случае, на вопрос «а почему я такой мудак» в отдельных областях теперь могу внятно ответить.

PPS: Расстройства аутистического спектра имеют корреляцию с другими расстройствами. Например, дефицит внимания. И там много ещё прочих разных.