Вот сделал ты усилитель — как понять, хороший он или нет? Дураки и прочие аудиофилы, как правило, просто включают усилитель и слушают, что получилось, описывая слышимое совершенно идиотскими и ничего не значащими фразами типа «песочек в верхах», «авторитетный бас», «звук скрипок очень сухой и жёсткий» и далее по справочнику аудио-шизофреника.

Ну, а люди, далёкие от этих тихих и не очень помешательств, спокойно оперируют объективными понятиями типа КНИ, интермодуляционные искажения, АЧХ и так далее.

Большинство людей так или иначе слышали о КНИ, и это один из самых узнаваемых параметров усилителя. И он да, простой в понимании — меньше 0.5%, значит усилитель ничо, более 1% — уже начинает пованивать. И хотя можно померять ещё много всякого, начать, наверное, лучше всего именно с измерения КНИ.

Поизучал соответствующую тематику, и доступных домашнему инженеру способов не очень много. Я нашёл три.

Способ первый — полностью ламповый, тёплый и аналоговый. Берётся качественный генератор сигнала (его вполне можно сделать самому, хотя по-настоящему чистые синусоиды генерировать не сказать, чтобы просто). Его выход подаётся на вход усилителя. На выход усилителя сажается режекторный фильтр, настроенный на частоту генератора сигнала. Далее берём обыкновенный милливольтметр, способный на измерение аудиочастот (можно сделать приставку к обычному аналоговому милливольтметру), и меряем, что там осталось от нашего сигнала — шум, гармоники, и т.д. Делим величину остатков на величину полезного сигнала, получаем КНИ. Все достаточно просто.

Способ второй — с применением спецтехники, например, цифрового осциллографа, умеющего в преобразование Фурье. Поглядел я на этот способ, и он мне не понравился. И больше всего вопросов вызывает разрешение АЦП осциллографа — даже у дорогих осциллографов они 8‑битные (в первую очередь потому что, АЦП, умеющие более 8 бит на частотах в мегагерцы стоят дико конских денег). Приблизительно оценить, насколько усилитель говно, можно, но не более. Кроме того, опять же нужен хороший генератор сигнала.

Способ третий, больше всего мне понравившийся, заключается в том, чтобы использовать обыкновенную компьютерную звуковую карту. Она не только ничуть не хуже, а даже значительно лучше осциллографа, так как имеет 16 или даже 24-битные АЦП. И никакого генератора сигнала не надо — всё под рукой. 16 бит в теории (в теории) дают КНИ примерно в 0.0015%. Для измерения качества — выше крыши, проблема не в битности. Проблема будет в выходном-входном тракте звуковой карты.

Далее всё просто — генерируем синусоиду в любимом звуковом редакторе, хоть в бесплатном Audacity, проигрываем её, подаём на вход усилителя, усилитель втыкаем во вход карты* и записываем звуковой файл. Далее лично у меня есть уже давно написанный на Питоне анализатор КНИ, генерирующий частотные графики, и рассчитывающий значения искажений.

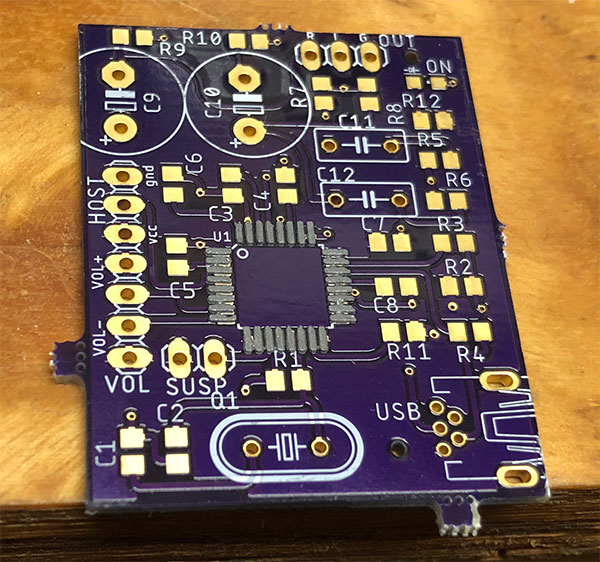

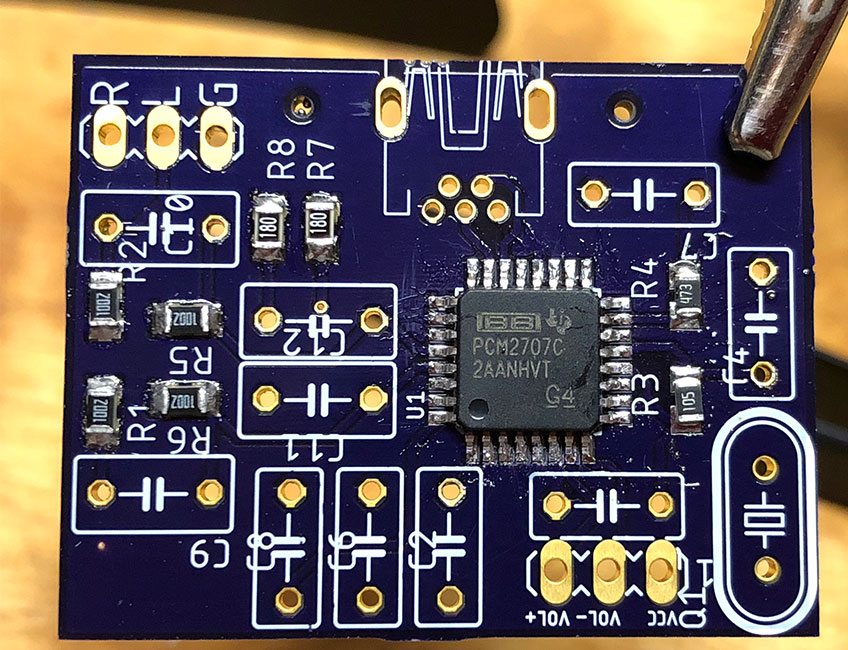

Для совсем других целей я в своё время приобрёл внешнюю звуковую карту Behringer UCA-202, которая позиционируется как «студийная» (хотя стоит она очень недорого). Вот и попробуем её заиспользовать. На ней есть два выхода-«тюльпана» и столько же входов. Воткнём одно в другое, будет тест тракта самой карты, без всякого дополнительного оборудования.

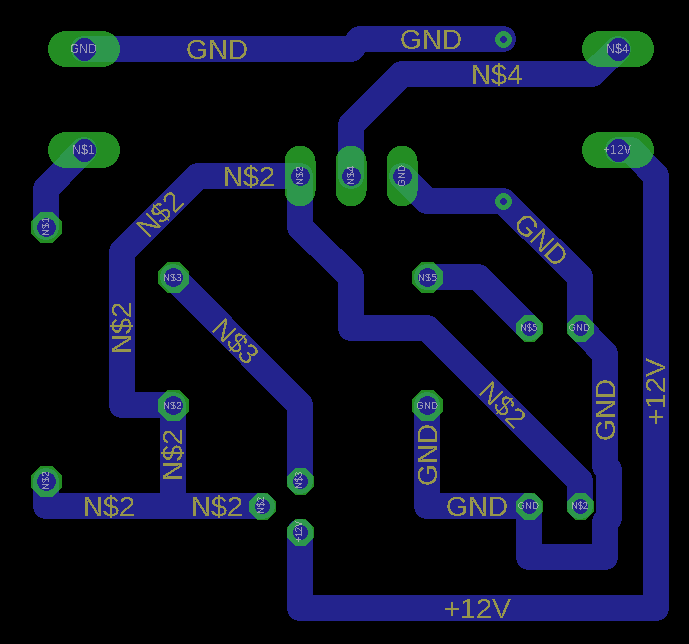

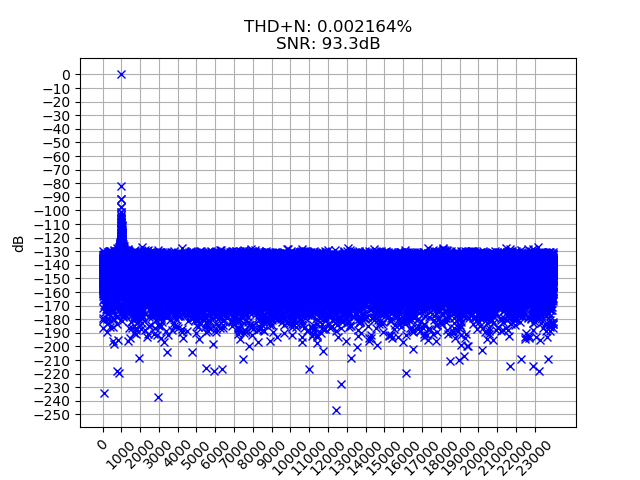

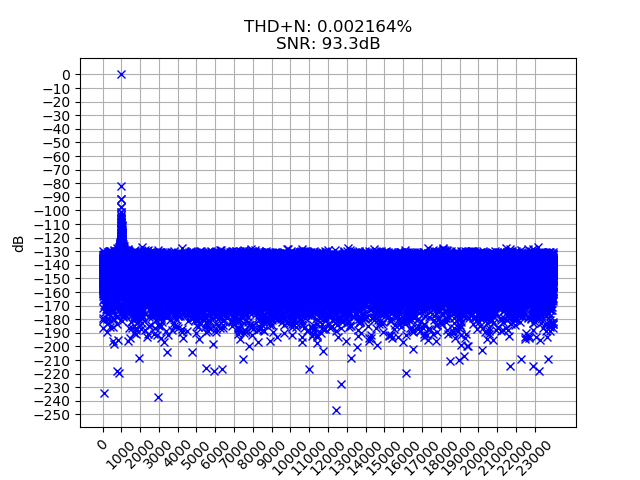

Скажу сразу, картой я был немного разочарован. Вот судите сами, проигрываю я вот такое:

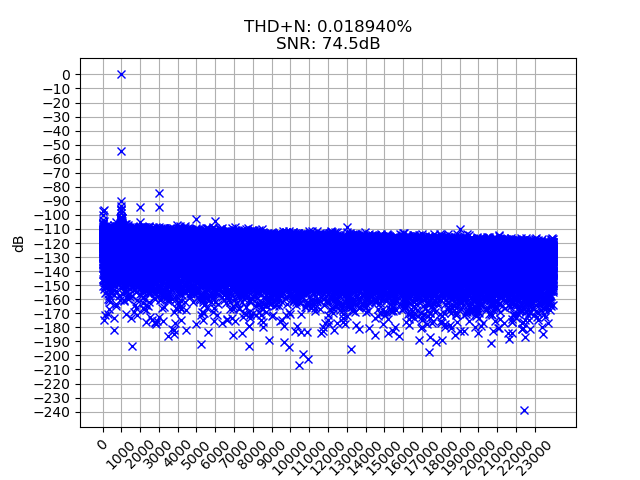

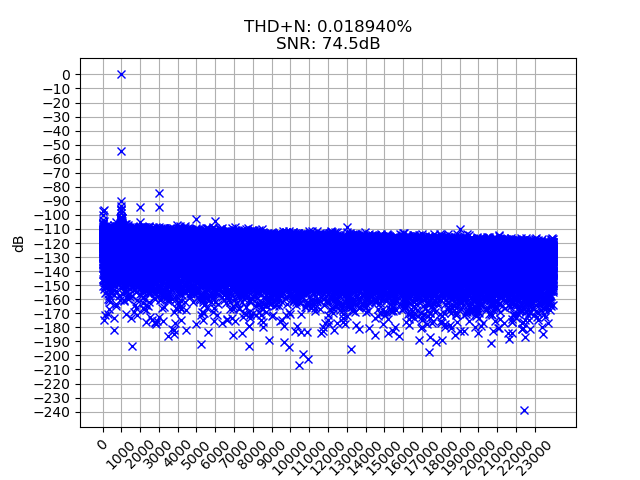

А записывается вот такое:

Как-то слабо у меня вяжется соотношение сигнал/шум в 74.5дБ со студийной записью. Это лишь незначительно лучше MP3, виниловой пластинки или катушечного магнитофона. Но заметно хуже компакт-диска.

Портят всё нелинейные искажения, в первую очередь гармоники 2 и 3. Вполне стандартные искажения, которых я ожидал, но не думал, что они окажутся такими (относительно) большими. Хотя КНИ получившегося составляет ~0.019%, что вообще-то неплохо. Соответственно, 0.019% будут составлять «ноль» на шкале моего «искажометра». Всё, что меньше, я померять тупо не смогу — хотя если у меня получится подизайнить и собрать усилитель с искажениями меньше 0.019 — я, прямо скажем, буду вполне доволен собой. Это будет лучше чем подавляющее большинство усилителей на рынке, особенно, хе-хе, ламповых.

В дальнейших планах дорисовать программку на Питоне, чтобы генерировала, играла, записывала и анализировала звук самостоятельно, ибо не надо заставлять меня работать. Меня надо заставлять думать, а работает пускай компьютер.

*подавать звук с выхода усилителя прямо на звуковую карту чревато. Сначала надо убедиться в том, что сигнал такой амплитуды не убьёт карточку — мерять напряжение, и выставлять безопасное, например, подключая через резисторный делитель, а ещё лучше дополнительно спаять предохранитель на диодах, например, чтобы всё, что выше определённого уровня напряжения — срезалось нахрен.