Вот газонокосилка или трактор, конечно, проще автомобиля. И подлезть ко всякому на ней легче. Но проблемы — другого рода, я к таким не привык.

Например, отсутствие нормального напряжения при работе двигателя (нормальное — это примерно 13.5–14.5V, если кто не знает). На автомобиле это либо генератор накрылся, либо с проводами что-то случилось. А вот на косилке такой отдельной детали как генератор, просто нет.

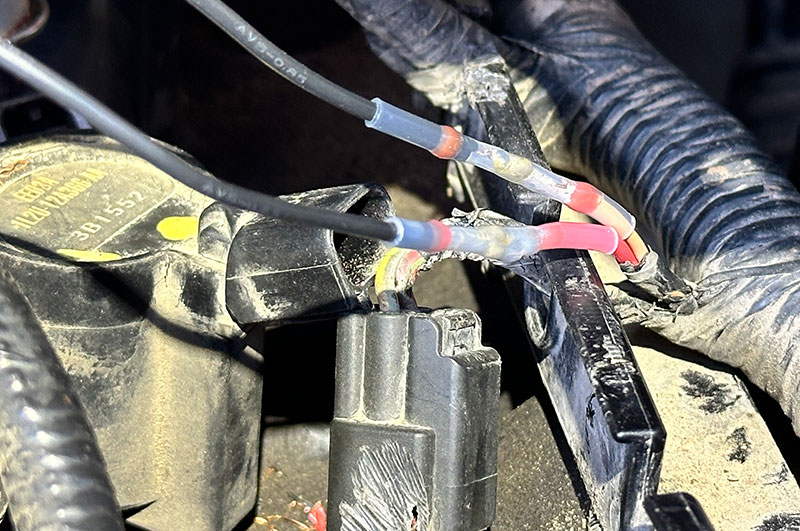

А как оно работает? А генератор встроен прямо в двигатель, на маховике прицеплены постоянные магниты, которые крутятся вокруг статора. Статор — это просто набор катушек, вот так выглядит:

На выходе у неё переменка ~30VAC. А далее оно идёт на внешний выпрямитель-регулятор напряжения, который у меня, собственно, и сломался. На выходе выдаёт напряжение ‑2VDC.

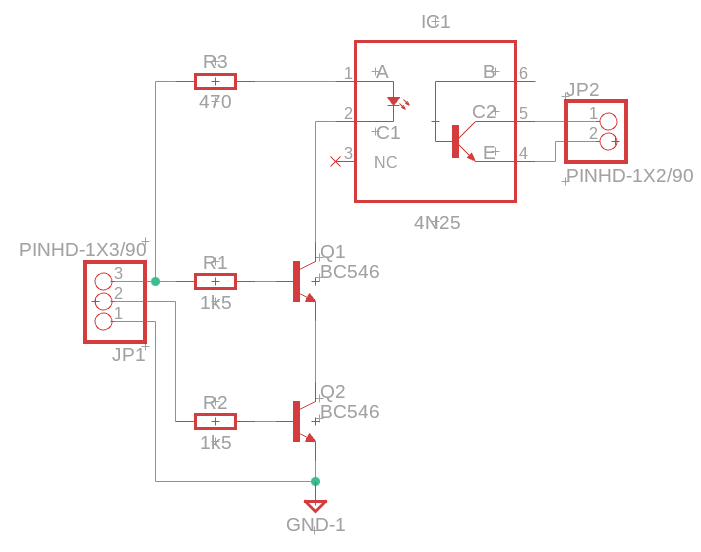

Интересно, как этот регулятор внутри работает? Переменку можно сразу выпрямлять, а потом ставить импульсный преобразователь 42VDC->13.8VDC. А можно переменку сунуть в трансформатор 30VAC->10VAC, потом выпрямлением через диодный мостик получится примерно столько вольт, сколько и надо. А можно вообще сделать импульсный блок питания, как на компьютере: выпрямляется, затем делается переменка высокой частоты (чтобы трансформатор физически небольшой можно было использовать), далее транс и импульсный преобразователь. Обычно не принято делать сложно. Вот приедет новая деталь, я постараюсь старую разобрать. Аж самому интересно стало.

В автомобильных генераторах такая штука (регулятор напряжения), кстати, тоже есть, но она встроена на сам генератор. Её можно заменить отдельно, но по деньгам и по работе получится почти то же самое практически, как поменять весь генератор в сборе, так что так не делают. Разве что от большой безнадёги. А напряжение автомобильного генератора регулируется (традиционно, как сейчас — не знаю) проще, управлением тока возбуждения обмоток, автомобильные генераторы обычно не с постоянными магнитами делаются.