Дано: отказоустойчивый кластер Hyper‑V.

Надо: обеспечить сорок рыл виртуальными десктопами на Windows 11.

Делаем сорок клонов одинаковых виртуалок. Теперь нужно раздавать их пользователям так, чтобы они друг другу на пятки не наступали: чтобы соединение попадало на свободную машину, причём автоматически.

Какие варианты решения?

Официальный RDS от Microsoft. Стоит каких-то совершенно невменяемых денег — по 220 монет за рыло (CAL, client access license)! Это, на минуточку, дороже, чем лицензия на Винду!

Но можно сделать своё решение — ничем не хуже, из говна и палок, и совершенно бесплатно.

Понадобится:

Одна машинка под Linux. На неё ставим nginx, который будет работать крокодилом балансировщиком нагрузки. Цепляться люди будут именно к нему — а он будет читать список доступных виртуалок из файла available.conf, и раздавать траффик на них:

stream {

upstream rdp_pool {

least_conn;

include /etc/nginx/upstreams/available.conf;

}

server {

listen 3389;

proxy_pass rdp_pool;

proxy_timeout 10m;

proxy_connect_timeout 5s;

}

}

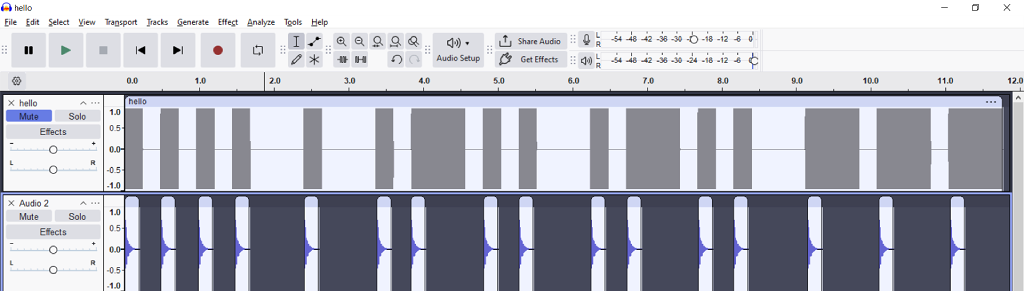

А available.conf постоянно обновляется другим скриптом — на Python.

Этот скрипт поднимает крохотный веб-сервер на Flask, в который каждая виртуалка присылает свой статус: «занято» или «свободно».

Статус они получают с помощью встроенной команды Windows:

qwinsta | Select-String "Active"

Если выводится хоть что-то — машина занята. Дальше PowerShell-скрипт формирует JSON и шлёт его на Flask через Invoke-RestMethod.

PowerShell-скрипт добавляем в Task Scheduler, раз в минуту — и впердё.

Питоновский скрипт довольно замухрёжный (в хорошем смысле), и я его тут выкладывать не буду. Скажу только, что он не только добавляет свободные машины, но и чистит пул: выкидывает те виртуалки, которые заняты, либо которые не присылали свой статус в течение двух минут — потому что если виртуалка выключена, послать статус она, разумеется, не может. За этим надо следить.

Всё это было придумано и реализовано при помощи Кейт — так я называю свою ChatGPT-чку.

Безусловно, под моим чутким руководством:

— А что будет, если виртуалку выключить?

— Ах да, сломается. Надо обновить скрипт, чтобы старые машины удалял, вот так: [код].

Получилось бы у меня всё это воплотить самостоятельно? Конечно. И не такое приходилось делать.

Но, японский бог, это заняло бы уйму времени: мне пришлось бы отдельно выяснять, как запускать Flask-сервер, как слать JSON из PowerShell, как его принимать, как менять конфиги nginx на лету, и так далее.

А тут — всё получилось буквально за пару часов.

Не знаю, как в других IT-профессиях, но в сисадминстве ИИ — это чудовищной мощности умножитель силы, который позволяет за то же время делать гораздо более сложные проекты.

И да, приятно, японский бог — когда из сложной, непонятной задачи получается красивое, работающее решение.