Глядя на избрание Зохрана Мамдани всё происходящее, всё чаще ловлю себя на мысли: неплохо бы прикупить где-нибудь поблизости небольшой участок земли. Совсем маленький (по местным меркам), акров на один-два (это сорок-восемьдесят соток). И построить там самостоятельно крошечный домик — tiny house, как нынче говорят. Чтобы, если вдруг грянет гром, не присоединиться к растущей армии бездомных.

Такой участок, в зависимости от местности, можно взять совсем недорого — тысяч в двадцать уложиться реально. Можно и дешевле, конечно, но это уже будет где-то в полной географической жопе, где до ближайшего продуктового ехать час, а до нормального интернета — два.

Вот, например, неплохой вариант: три акра земли (120 соток), ручей, недалеко от цивилизации. Правда, лес вырубили — жаль, конечно. Хуже всего, что участок буквально у железнодорожного полотна. Ну и далековато, мне бы хотелось ближе. Так что — не мой вариант, но направление мысли понятное.

https://www.zillow.com/homedetails/0‑Columbus-Blvd-0-Cordova-AL-35550/447911275_zpid/

Идея простая: купить, построить, пока есть деньги.

Домик будет небольшой — квадратов тридцать-тридцать пять. Зато полностью автономный, off the grid.

Электричество — солнечные панели (ветряк не хочу, слишком заметен). На крайний случай — генератор, если вдруг неделю подряд жара и облака. Вода — своя скважина, а ещё лучше, если на участке заодно есть ручей или старорежимный колодезь.

Отопление — можно и электричеством, а в пасмурные дни — газ из баллонов или дрова. Готовить — на портативной газовой плитке.

Санузел — классика жанра: деревенский сортир во дворе. Хотя если есть скважина, можно заморочиться и с септиком, и с фильтрационным полем, это не так уж сложно.

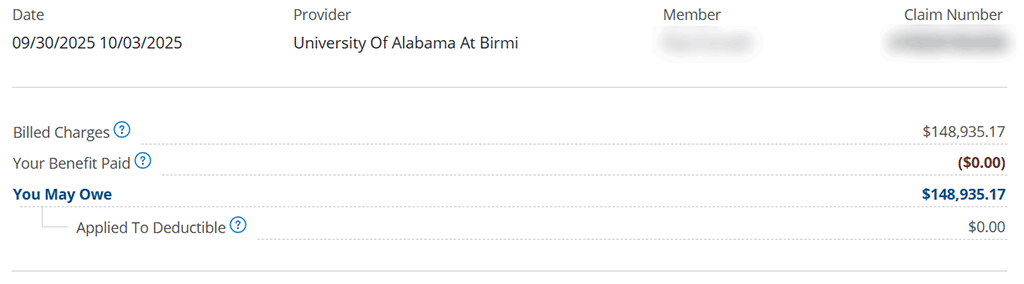

Никакой аренды, или, японский бог — ипотеки. Раз в год заплатить пару сотен налога на землю — три копейки, честное слово. Вот за тот самый участок выше налог — всего девяносто долларов в год.

Жить там можно будет, тратя деньги только на еду и газовые баллоны. Рис, бобы, курица, недорогие овощи — в месяц на рыло уйдёт долларов двести, не больше. И всё — ты живёшь, свет горит, чай кипит, никто не звонит из банка с предложением “рефинансировать”.

Подобный дом обойдётся ещё тысяч в двадцать-тридцать — всё зависит от того, как широко шагать, и сколько работы ты можешь сделать сам. Так-то можно и в сороковник и даже в полтинник не уложиться.

Зачем всё это?

Почему-то эта мысль застряла в голове и не отпускает.

Я сейчас, по социальным меркам, сижу довольно высоко — но жизнь у нас штука непредсказуемая, и с высоты больнее падать. Хочется заранее подстелить соломку, пока не грохнулась.